.png)

1. つくったワークショップの内容

【ワークショップ内容】

テーマは「アパレル業界の構造を知り、ビジネス戦略を提案する」。

多くの学生がイメージする「服を作る(デザイン)」や「服を売る(販売)」ではなく、その裏側でビジネス全体を動かす司令塔、「MD(マーチャンダイザー)」の業務を体験するプログラムです。

① アイスブレイク:「洋服のしおり」作り

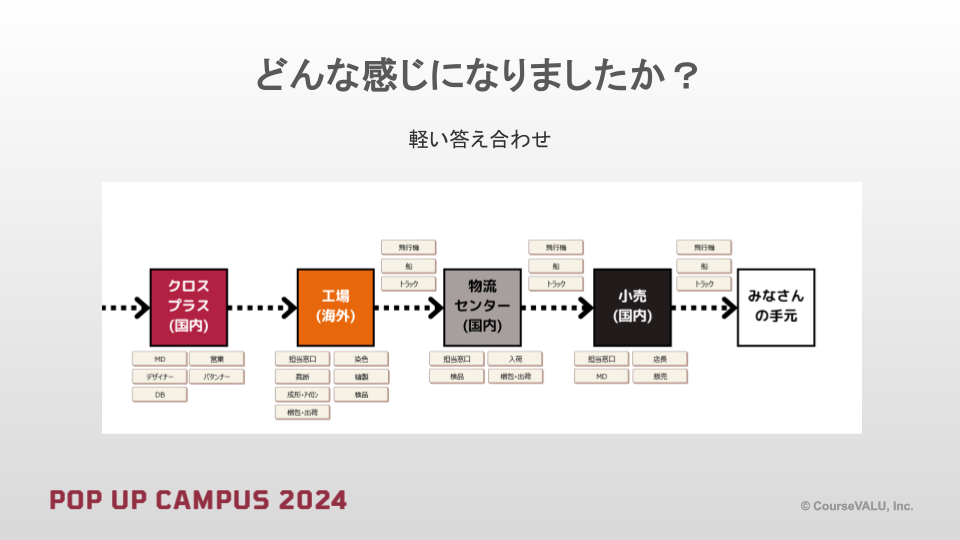

まずは、「手元の一着が届くまでに、誰が関わっているか?」を可視化するワークからスタート。

「糸を作る人」「生地を織る人」「運ぶ人」「管理する人」……。しおりを作る過程で、アパレル商社が世界中で繋いでいる「見えないリレー(サプライチェーン)」の壮大さを体感させました。

② メインワーク:企画から「手元に届く」までを設計

学生はクロスプラスのMDとなり、単なるアイデア出しではなく、実際に顧客の手元に届くまでのビジネスフロー全体を設計しました。

- 情報収集: スマホを解禁し、SNSやWebでリアルタイムのトレンドを調査

- 企画立案: 「どの素材で、何を、いくらで売るか?」を設計

- 提案(商談): 感覚ではなく「売上・利益を生むロジック」でプレゼン

2. 受講した学生の声と変化

アンケートからは、アパレルビジネスの「奥深さ」と「難しさ」に触れ、視座が高まった様子が伺えます。

「企業のビジネスモデルと、顧客に刺さる商品を考えることの難しさを学びました」

(大学3年生)

「商品立案後のフィードバックも充実しており、大変参考になりました。アパレル商品の立案コンテンツが特に印象に残っています」

(大学3年生)

単に「楽しかった」で終わらず、「ビジネスとして成立させる難しさ」を実感し、そこに対するプロからのフィードバックに価値を感じてもらえたことが大きな成果です。

3. クロスプラスの実現したかったこと

「アパレル業界の構造」を知ってもらい、自然とクロスプラスに出会ってもらう。

「クロスプラスを知ってほしい」と直接伝えるのではなく、まずは学生が興味のある「服」や「商社の仕組み」を入り口に設定しました。

ワークショップを通じて楽しみながら業界構造を理解してもらい、その過程で「あ、この全体像を動かしているのがクロスプラスなんだ」と自然な形で認知してもらうことを目指しました。

4. 課題の背景

【「BtoB企業」×「女性向けアパレル」の難しさ】

クロスプラスには、大きく2つの採用課題がありました。

- 知名度の壁: アパレルメーカーでありながら「BtoB(OEM/ODM)」が主力であるため、一般の学生には社名が知られていない。

- ターゲットの壁: 「女性向けアパレル」のイメージが強く、男性学生に「自分が活躍できるフィールドだ」と思ってもらいにくい。

だからこそ、会社説明ではなく「業界研究」というスタンスを取ることで、服好きの学生や、商社ビジネスに興味がある男子学生など、幅広い層との接点創出を狙いました。

5. 工夫ポイント

① デザイナーではなく「MD」を選んだ理由

あえて華やかなデザイナーではなく、MD(企画・製造・販売計画の責任者)を体験職種に選定しました。

スライドにある通り「どの素材で何を作り、どう利益を上げるか」という、アパレルビジネスの最も「商社らしい(泥臭くも面白い)」部分に触れさせることで、仕事のリアリティを伝えました。

② 「スマホ検索OK」のリアルな情報戦

ワークショップではスマートフォンの使用を解禁。

空想ではなく、リアルな「今のトレンド」や「競合他社の動き」をその場で調べさせました。これにより、実際の業務に近いスピード感と情報収集の重要性を体感できる設計にしました。

6. 最後に

「好きなこと(ファッション)を、仕事(ビジネス)にする力」

クロスプラスは、感性だけでなく、論理と戦略でファッションビジネスを動かす「新しい仲間」との出会いを待っています。

今回のワークショップが、学生の皆様にとってアパレル業界を「ビジネスの視点」で捉え直すきっかけとなれば幸いです。