.png)

英語が読めれば、コードも読める?

文系学生の「食わず嫌い」を払拭した、満員電車ゼロへの挑戦1. つくったワークショップの内容と受講した学生の声

【ワークショップ内容】

今回のテーマは、「チームで協力して行う社会課題のプログラミング体験」です。

題材には、誰もが一度は不快に思ったことがある「満員電車の混雑緩和」を選定しました。

実際に富士通が「オフピーク通勤の導入」で貢献した事例をモデルに、「どの時間帯に乗客へポイントを付与すれば、最も効率的に混雑を分散できるか?」をシミュレーションするプログラムです。

参加者には「Python」で書かれた3つの異なるポイント付与ロジック(コード)が配布されます。

- A案:「早朝に乗ると高ポイント」

- B案:「ピーク直前はポイント減」

- C案:「継続利用でボーナス付与」

参加者はこれらを「解読」し、東京都交通局(顧客)と乗客の両方がハッピーになる最適なアルゴリズムをチームで議論して選び出します。

【受講した学生の声】

アンケート結果には、狙い通り「食わず嫌い」が解消され、エンジニアへの見方が劇的に変わった様子が表れました。

「英語の文章を読むようにコードを追えば、意味が分かることに驚いた」

(大学1年生 / 文系)

「技術そのものより、『どういうルールにすれば人が動くか』を考えるのがエンジニアの仕事だと知った」

(大学3年生 / 理系)

「既に捨てたと思っていたプログラミングを、僕の中で復活させてくれた授業でした。IT業界も見てみるかもしれません」

(大学3年生 / 文系)

2. 富士通の実現したかったこと

「プログラミング・アレルギー」の解消と、エンジニアの本質的理解。

多くの文系学生は「自分は理系じゃないから」「難しそうだから」と、食わず嫌いでエンジニア職を避けています。

しかし、開発担当者の「英語が読めるなら、論理的な文章であるプログラムも読めるはずだ」という仮説に基づき、最初のハードルを極限まで下げることで、「自分にもできるかもしれない」という可能性の扉を開くことを目指しました。

3. 課題の背景

【IT人材不足と「食わず嫌い」の壁】

DXが進む中でエンジニアの需要は高まる一方ですが、学生側の心理的ハードルは依然として高いままです。

特に「エンジニア=黙々とPCに向かう個人作業」という誤ったイメージが先行しており、コミュニケーションや社会貢献を重視する学生ほど敬遠してしまう現状がありました。

4. そこで立案したワークショップアイデアの理由

① プログラミング未経験文系学生から得た「確信的な行動変容」

企画段階で、プログラミング未経験の商学部1年生にコードを読ませてみたところ、意外にもすんなりと解読でき、その学生は自信をつけて後にAI企業でインターンを始めるまでに成長しました。

この成功体験から、「最初のハードルさえ超えれば、アレルギーは無くせる」と確信。「書く(Writing)」ではなく「読む(Reading/Deciphering)」に特化したワークショップを設計しました。

② 「富士通らしさ」= 社会規模のインパクト

単なるゲームやアプリ作りではなく、「満員電車」という巨大な社会課題をテーマに設定。

「小さなプログラムが、何万人もの人の流れを変える」というスケールの大きさ(富士通らしさ)を体感してもらうことで、仕事の意義を深く伝えようとしました。

5. 工夫ポイント

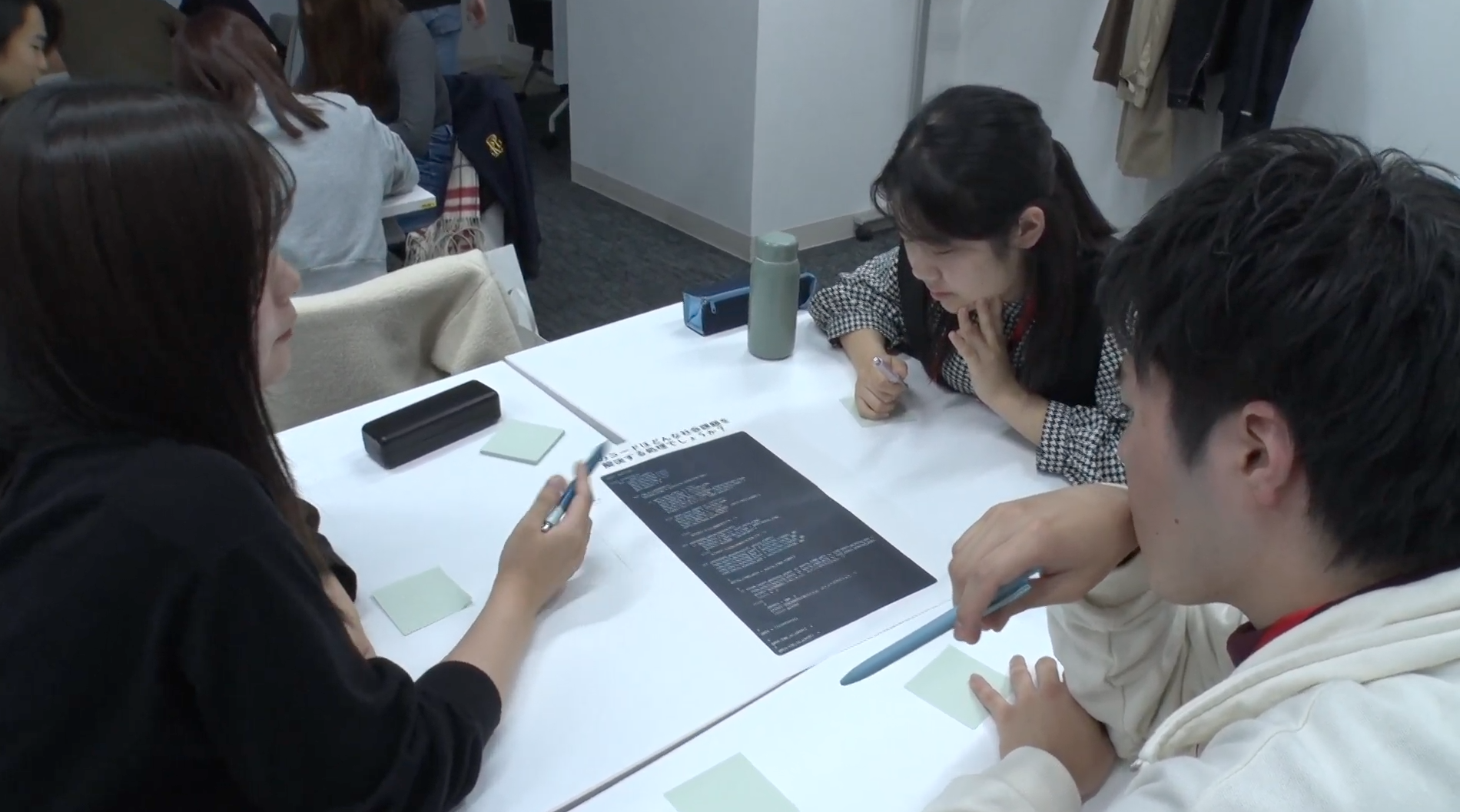

① パソコン禁止!「紙」でのコード解読

あえてPCを使わず、紙に印刷されたコードをチームで覗き込みながら解読させました。

これにより「PC操作の不安」を取り除き、「ここって、もし〇〇時だったらどうなる?」という対話(チームビルディング)に集中させる環境を作りました。

② 3つの選択肢による「正解のない議論」

「早朝優遇」か「ピーク分散」か。コードの裏にある意図を読み解き、「誰のために、どの解決策を選ぶか」を議論させました。

これには当日の社員も驚きの反応を見せました。

「普段僕らは『いかに綺麗なコードを書くか』に集中しがちですが、学生さんたちは『いかに人の心を動かすか』を議論している。これこそがDXの本質だと、逆に教えられました」

このように、学生だけでなくエンジニア自身も新たな気づきを得る場となりました。

6. 最後に

「エンジニアも、チームで一人の顧客をハッピーにしている」

ワークショップの最後に伝えたこのメッセージは、多くの学生の心に届きました。

富士通はこれからも、文系・理系の枠を超え、熱意ある学生がテクノロジーで社会を変えるきっかけを作り続けます。